Qu'est-ce que la fréquence de rafraîchissement ?

La fréquence de rafraîchissement (ou taux de rafraîchissement), généralement exprimée en hertz (Hz), désigne le nombre de fois par seconde qu’un écran met à jour l’image qu’il affiche. Par exemple, un écran à 60 Hz rafraîchit son affichage 60 fois par seconde. Ce concept est étroitement lié à la cadence d’images par seconde, qui reflète la vitesse à laquelle une source, comme un film ou un jeu vidéo, génère de nouvelles images.

La fréquence de rafraîchissement du cinéma et de la télévision

Pourquoi les films au cinéma sont-ils en 24 images par seconde ?

Le choix du standard de 24 i/s pour le cinéma remonte à l’introduction du cinéma parlant à la fin des années 1920. À cette époque, il fallait synchroniser l'image et le son, et 24 i/s représentait un compromis idéal. En dessous de cette cadence, l’œil humain détecte un scintillement nuisant à l'immersion. En revanche, des cadences plus élevées augmentaient considérablement les coûts, puisque davantage de pellicule était nécessaire.

Cette cadence est restée un standard pour des raisons économiques, techniques, mais aussi artistiques. Le 24 i/s produit une légère saccade dans les mouvements, souvent perçue comme « cinématographique ». Cette particularité confère aux films un aspect distinctif qui différencie le cinéma de la télévision ou des jeux vidéo, où des cadences plus élevées (30, 60 i/s ou plus) sont privilégiées pour leur fluidité. L'esthétique unique du 24 i/s est ainsi devenue une convention culturelle.

Les standards PAL, SECAM et NTSC sur les écrans cathodiques

Les standards télévisuels PAL (Phase Alternating Line) et SECAM (Séquentiel couleur à mémoire) ont été développés en Europe pour s’adapter aux caractéristiques techniques des réseaux électriques locaux. En effet, en Europe, la fréquence du courant alternatif est de 50 Hz. Pour minimiser les interférences causées par cette fréquence sur l'image, les systèmes PAL et SECAM adoptent une cadence de 25 images par seconde, chaque image étant composée de deux demi-images entrelacées (soit 50 champs par seconde). Ce choix garantit une synchronisation optimale entre l'alimentation électrique et le téléviseur cathodique, évitant les scintillements.

Aux États-Unis, la norme NTSC (National Television System Committee) est basée sur une fréquence de 60 Hz. Ce système fonctionne à 30 images par seconde, également entrelacé pour atteindre 60 champs par seconde. Cette différence de cadence entre les systèmes européens et américains permet de s’adapter aux infrastructures électriques locales. Ces spécificités influencent non seulement la fluidité de l'image, mais aussi la compatibilité des équipements d’une région à l’autre.

Note : les champs par seconde sont utilisés dans les systèmes d’affichage entrelacés, où chaque image est divisée en deux champs (lignes impaires et lignes paires) affichés successivement.

Aujourd’hui, la plupart des écrans modernes offrent un taux de rafraîchissement minimale de 60 Hz, basée sur la fréquence du réseau électrique nord américain. Bien que les contraintes des écrans cathodiques ne soient plus d’actualité, cette valeur est devenue une sorte de standard sur les téléviseurs et les moniteurs. Désormais, on ne trouve pratiquement plus de modèles d’écran en dessous de cette valeur.

HFR et VFR : les films à hautes fréquences

Le HFR (High Frame Rate) consiste à filmer et à projeter à une cadence d’images plus élevée que le standard de 24 i/s, ce qui améliore la fluidité des mouvements. Par exemple, dans la trilogie Le Hobbit, Peter Jackson a adopté le 48 i/s sur l’intégralité des films, améliorant la fluidité des scènes d’action et des travelings. De son côté, Ang Lee a utilisé un HFR encore plus élevé, à 120 i/s, dans Gemini Man et Un jour dans la vie de Billy Lynn. Cette très haute cadence permet une précision extrême des mouvements, même sur les scènes d’action les plus rapides.

Dans Avatar : la Voie de l'Eau, James Cameron a utilisé le VFR (Variable Frame Rate) qui permet de faire varier la cadence des images. Ce long métrage propose ainsi des scènes à 24 i/s lors des dialogues, par exemple, et les scènes d’action sont proposées à 48 i/s, apportant une plus grande lisibilité lors des mouvements rapides de caméra.

Bien que cela ne soit pas encore la norme, certains réalisateurs tentent d’explorer l’usage des fréquences de rafraîchissement élevées. Toutefois, certaines limitations comme l’espace de stockage des Blu-ray et la bande passante disponible pour le streaming brident l’adoption de ces technologies par le grand public.

Le taux de rafraîchissement pour les jeux vidéo

Les jeux vidéo à 30 et 60 fps

Dans le gaming, le principe du rafraîchissement des images suit le même fonctionnement que celui du cinéma : une série d’images successives est affichée pour produire une sensation de mouvement fluide. Cependant, dans ce contexte, la cadence des images a une importance particulière, car elle impacte directement la réactivité du jeu. Un taux de rafraîchissement élevée permet de réduire la latence, ce qui améliore la précision et la rapidité avec lesquelles les actions des joueurs sont reflétées à l’écran.

Note : pour les jeux vidéo, on utilise généralement le terme « fps (frames per second) » pour parler du nombre d’images par seconde.

Avec l’arrivée des toutes premières consoles HD que sont la PlayStation 3 et la Xbox 360, il était techniquement possible d’atteindre 60 fps, mais de nombreux jeux tournaient en 30 fps pour des raisons d’optimisation. L’affichage en haute définition demandait des ressources de calcul considérablement élevées, notamment pour gérer des textures détaillées, des éclairages dynamiques et des environnements complexes. Les développeurs privilégiaient souvent une définition 720p ou 1080p et des effets graphiques élevés au détriment de la fluidité. Si certains genres, comme les jeux de course ou de combat, bénéficiaient du 60 fps pour garantir une réactivité optimale, beaucoup de titres plus narratifs adoptaient une cadence de 30 fps afin de maintenir une meilleure qualité visuelle.

Pour les jeux narratifs ou ceux qui demandent peu de réactivité, une cadence de 30 fps peut suffire à garantir une expérience visuelle stable et agréable. Même sur les consoles nouvelle génération, les développeurs optent encore fréquemment pour ce compromis sur les titres visuellement demandeurs. Les studios proposent aussi parfois aux joueurs une option permettant de choisir entre la fidélité graphique ou la fluidité.

De manière générale, les joueurs préfèrent se tourner vers 60 fps minimum, même sur les titres narratifs ou qui ne nécessitent pas une grande réactivité. Ce choix s’explique par la fluidité accrue qu’apporte une cadence plus élevée, rendant les mouvements et les animations plus naturels. De plus, à 60 fps, les actions du joueur sont perçues avec un temps de réponse réduit à l’écran, ce qui améliore la sensation générale de confort, même dans les jeux moins axés sur l’action. Cela est désormais permis par l’évolution du matériel, notamment grâce à la PlayStation 5 Pro et les dernières cartes graphiques.

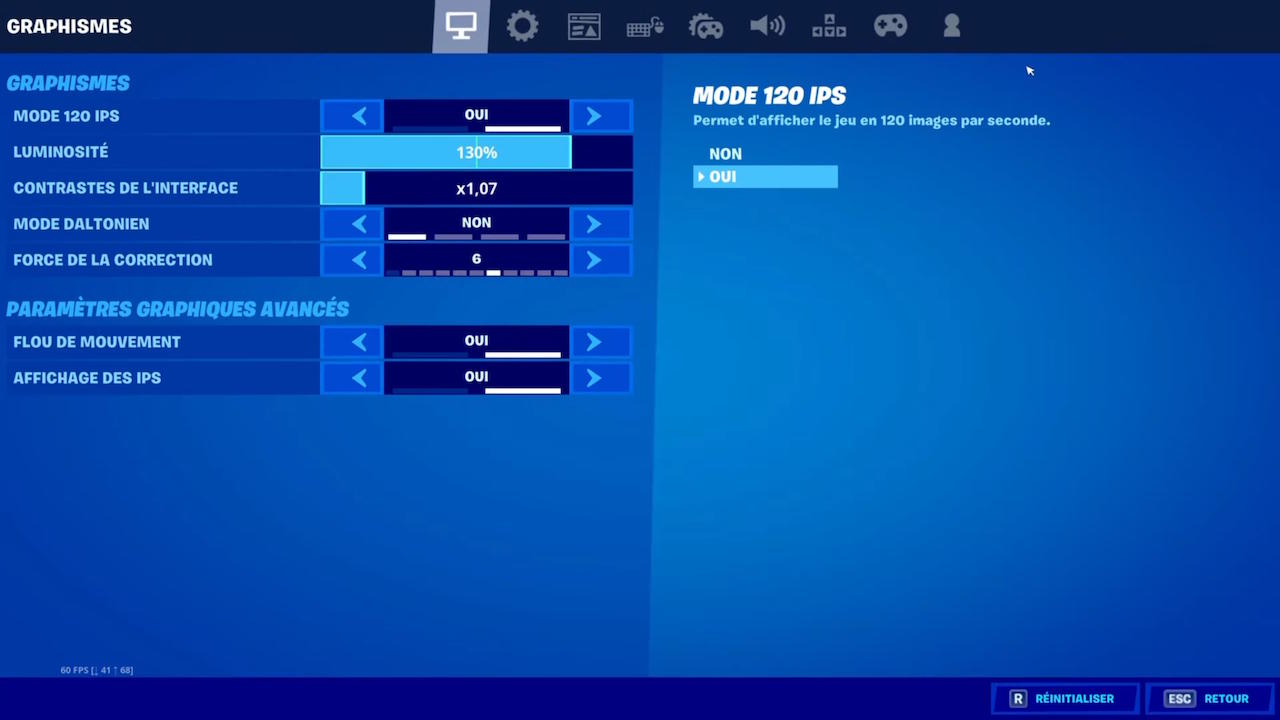

La nouvelle génération de consoles jusqu’à 120 fps

La nouvelle génération de consoles, comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X, marque une avancée significative en matière de fluidité et de définition. Ces machines sont dorénavant capables de faire tourner des jeux en 4K avec des fréquences de rafraîchissement allant jusqu’à 120 fps pour certains titres. Cette amélioration offre une expérience plus fluide, essentielle pour les jeux compétitifs ou d’action rapide.

Pour atteindre ces performances tout en réduisant l’impact sur les ressources, des technologies d’upscaling comme le PSSR (PlayStation Super Resolution) et le FSR (FidelityFX Super Resolution) sont utilisées sur les consoles de jeux récentes. Ces systèmes permettent de générer des images en ultra haute définition à partir de rendus internes plus faibles, en utilisant des algorithmes avancés. Le PSSR, par exemple, repose sur l’intelligence artificielle pour reconstruire les détails de l’image, offrant ainsi une qualité proche de la 4K native à partir d’images calculées en HD 1080p, avec une charge moindre pour le GPU. Ces technologies permettent de concilier fluidité et qualité visuelle.

Sur PC, les joueurs ont accès à davantage d’options graphiques et peuvent adapter parfaitement les jeux à leur configuration matérielle. De cette manière, il est possible d’ajuster la définition en fonction du type de jeu et de régler finement les graphismes afin d’obtenir une expérience sur mesure, en fonction des préférences. Selon la carte graphique et du moniteur, on peut ainsi profiter d'un résultat parfaitement adapté.

Voir les moniteurs de jeu de 60 à 120 Hz

Les téléviseurs à 144 Hz

Certains modèles de téléviseurs 4K peuvent atteindre une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, offrant une fluidité idéale pour les jeux vidéo compétitifs. Cette fréquence exploite pleinement les capacités de la norme HDMI 2.1, dont la bande passante de 48 Gbps est utilisée au maximum pour afficher une telle performance sans compromis sur la définition ou la qualité d'image.

La récente norme HDMI 2.2 vise à dépasser ces limites en augmentant la bande passante, permettant ainsi de gérer des cadences jusqu'à 480 Hz en 4K. Cette évolution offrira des avantages significatifs pour le gaming, garantissant une fluidité optimale même pour les jeux les plus exigeants. Les consoles actuelles sont limitées par la norme HDMI 2.1 et ne peuvent pas exploiter pleinement les performances du HDMI 2.2. En revanche, un PC, équipé de l’une des dernières cartes graphiques (RTX 5xxx, par exemple) compatible HDMI 2.2 et/ou DisplayPort 2.1, est capable d’atteindre ces performances.

Voir les téléviseurs 4K à 144 Hz

Aller plus loin pour les jeux vidéo compétitifs et l’eSport

Pour la plupart des usages grand public, permettant de jouer à des jeux vidéo narratifs ou des titres en ligne entre amis, le taux de rafraîchissement jusqu’à 120/144 fps est amplement suffisante. Toutefois, les joueurs qui souhaitent aller plus loin dans la compétition doivent s’équiper avec du matériel permettant d’afficher davantage d’images par seconde.

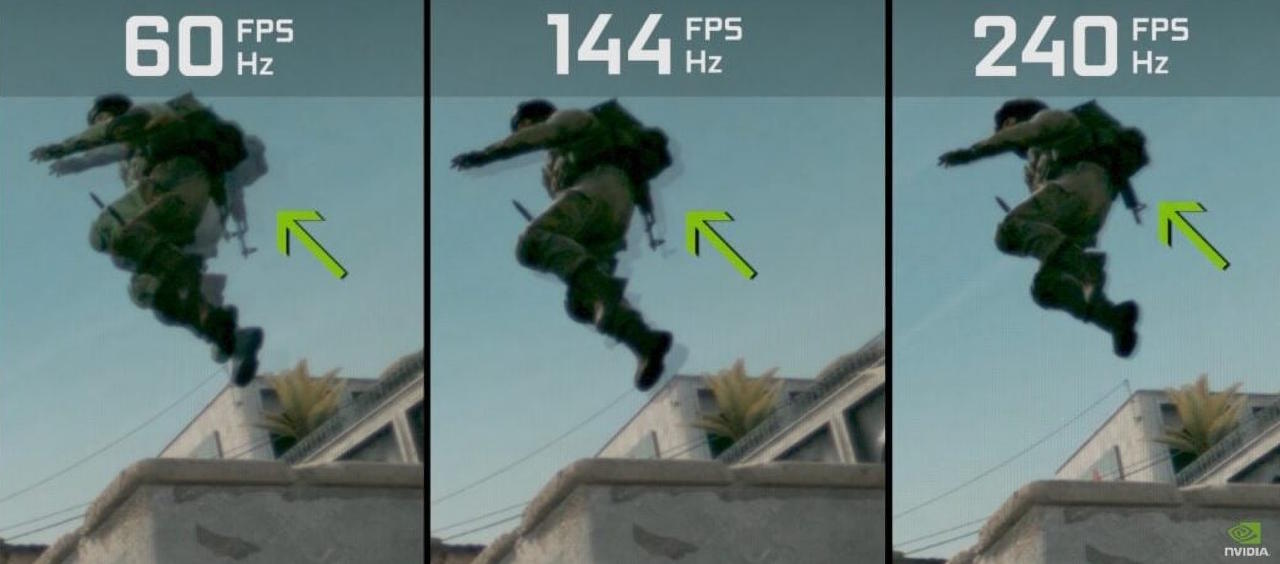

L’un des ennemis en compétition, c’est la latence, le temps entre le moment où une touche est pressée et le moment où cela est répercuté à l’écran. Augmenter la fréquence de rafraîchissement permet justement de réduire cette latence. À haut niveau, c’est un paramètre indispensable à prendre en compte. En effet, l’issue d’un match en eSport peut se jouer sur quelques millisecondes.

L’augmentation du taux de rafraichissement a également un effet sur le ghosting (rémanence de l’image) qui peut aussi entrainer un flou de mouvement. Les joueurs eSport ne peuvent pas se permettre de rater leur cible à cause d’une image qui n’est pas nette. Avec une très haute fréquence de rafraîchissement, ce phénomène disparait et permet de distinguer tous les détails, même en mouvement.

Dans cette catégorie, on trouve des moniteurs capables d’atteindre des fréquences de rafraîchissement jusqu’à plus de 500 Hz dont l’objectif est de réduire au maximum la latence. Si ces modèles d’écran se destinent aux professionnels de l’eSport, ils peuvent aussi convenir aux gamers les plus exigeants qui souhaitent mettre toutes les chances de leurs côtés pour évoluer sur les jeux vidéo compétitifs. Au-delà de l’aspect compétition, un taux de rafraîchissement élevée, c’est aussi un meilleur confort visuel et une réactivité particulièrement agréable.

Fréquence de rafraîchissement et temps de réponse

Les fabricants de moniteurs mettent souvent en avant le temps de réponse des dalles comme un indicateur de performance, exprimé en millisecondes. Ce chiffre correspond au temps nécessaire pour qu'un pixel change d'état, par exemple en passant d'une teinte grise à une autre (Grey-to-Grey, ou GtG). Cette donnée doit être complétée par d'autres éléments pour mesurer la réactivité réelle en jeu.

En effet, la latence totale perçue par le joueur dépend également de l'électronique interne de l'écran, notamment des circuits de traitement vidéo. Ces composants analysent et convertissent les signaux entrants avant qu'ils ne soient affichés à l'écran, ce qui peut introduire un délai supplémentaire. Par exemple, les traitements avancés comme l'upscaling, la synchronisation adaptative (G-Sync, FreeSync), ou les modes d'amélioration de l'image peuvent allonger le temps nécessaire pour afficher une nouvelle image. Il faut donc prendre en compte tous ces paramètres pour obtenir le temps de réponse en jeu. C’est pour cette raison que certains téléviseurs proposent un “mode gaming” ou “faible latence” qui désactive les circuits non essentiels de traitement d’image, pour optimiser l’affichage et réduire ce temps de réponse.

La latence globale inclut aussi les périphériques utilisés, tels que les manettes, claviers ou souris. Ces accessoires, en particulier dans leurs versions sans fil, peuvent introduire un délai supplémentaire entre l'action du joueur et sa retranscription à l'écran. Par exemple, une souris avec une latence élevée peut ralentir la réactivité des mouvements, même si l'écran et l'ordinateur sont performants. Pour une expérience optimale, surtout en gaming compétitif, il est crucial de considérer non seulement le temps de réponse de l'écran, mais aussi l'ensemble des éléments contribuant à la chaîne de latence.

Voir tous les écrans pour les jeux compétitifs

La fréquence de rafraîchissement est un paramètre clé qui influence directement la fluidité et la réactivité d’un affichage, qu’il s’agisse de cinéma, de télévision ou de jeux vidéo. Pour une expérience optimale, il est essentiel de considérer le taux de rafraîchissement en combinaison avec d'autres facteurs tels que le temps de réponse, la latence des périphériques et les traitements électroniques internes. Ces aspects, souvent négligés, jouent un rôle tout aussi déterminant pour offrir une expérience visuelle fluide et immersive adaptée à chaque situation.

Nous vous conseillons

Toutes les catégories associées

Consultez nos guides gaming pour bien choisir

Tous nos guides et espaces conseil