Tout comprendre sur le son binaural

Qu’est-ce que le son binaural ?

Signifiant “ayant trait aux deux oreilles”, le son binaural est basé sur une méthode de captation du son adaptée à la morphologie de la tête humaine. Cette technique d’enregistrement garantit une restitution en trois dimensions totalement naturelle et une spatialisation incomparable avec un casque ou des écouteurs.

Cette méthode d’enregistrement tridimensionnel consiste à capter les ondes sonores de manière à restituer au niveau des oreilles toutes les informations nécessaires pour la construction d’une image sonore parfaitement similaire à la manière dont l’auditeur perçoit naturellement les sons. La scène sonore est ainsi plus vive, spacieuse et réaliste. L’auditeur a l’impression d’être véritablement enveloppé par le son. Cette technologie particulièrement immersive, sorte de réalité virtuelle sonore, permet de placer de manière distincte les sons dans l’espace, qu’ils proviennent de gauche, de droite, de devant, de derrière, de dessus, ou de dessous. Contrairement à de nombreuses technologies de restitution tridimensionnelle du son qui nécessitent plusieurs enceintes réparties dans une pièce, comme par exemple le Dolby Atmos, la diffusion du son 3D en binaural est compatible avec n’importe quel casque hi-fi et écouteurs intra-auriculaires.

Certains écouteurs sont même dotés de microphones omnidirectionnels permettant de capturer les sons comme le font les oreilles. C’est par exemple le cas des écouteurs Sennheiser Ambeo Smart Headset. Ces derniers permettent de réaliser des enregistrements 3D qu’il est possible d’écouter avec n’importe quels écouteurs.

Utilisé pour la première fois en 1861 par le docteur écossais Dr Somerville Scott Allison, le terme binaural est employé pour décrire le fait que deux oreilles sont impliquées dans le procédé d’écoute. Notons d’ailleurs que jusqu'aux années 1970, le terme a souvent été utilisé comme synonyme de stéréophonique. Aujourd'hui, ces deux termes sont clairement distincts et lorsqu’on parle de technologie binaurale, nous faisons référence au fait que deux signaux sont obtenus, stockés et reproduits de manière à assurer une restitution fidèle et précise des sons après modification par le pavillon de l’oreille et la tête.

L’enregistrement et la restitution en binaural connaissent un regain de popularité avec les progrès dans le domaine de la captation sonore et la facilité d’accès aux vidéos par internet. Le développement du son binaural n’est pourtant pas un événement récent puisque c’est à la fin du 19e siècle que l’on commence à explorer cette piste. Aujourd’hui utilisées pour reproduire un effet sonore 3D avec les casques hi-fi et écouteurs intra-auriculaires, les technologies d’enregistrement binaural sont le fruit de plus d’un siècle de recherches et d’innovations.

L’amplificateur pour casque Sennheiser GSX 1000 est doté d’un moteur de rendu binaural pour une immersion totale dans la musique.

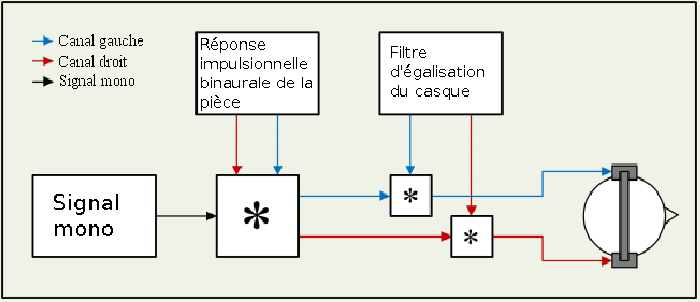

La synthèse binaurale

La synthèse binaurale consiste à reproduire une restitution sonore binaurale à partir de multiples sources mono pour créer de toute pièce un environnement tridimensionnel réaliste. Cette version plus complexe que le binaural natif s’est développée grâce aux progrès technologiques et à la conception de filtres binauraux. Ces filtres se basent sur la fonction de transfert relative à la tête ou HRTF. Cette fonction de transfert mathématique permet de calculer et de reproduire les transformations apportées aux ondes sonores par le corps d'un auditeur, principalement la tête, le pavillon de l'oreille et le conduit auditif. Cette fonction mathématique est utilisée lors de la synthèse binaurale pour reproduire les modifications apportées au signal sonore depuis la source jusqu’aux oreilles de l’auditeur. Ces filtres prennent en compte l’ensemble des phénomènes acoustiques ayant un impact sur l’onde sonore avant d’être perçue. Ce sont ces variations qui permettent à l’auditeur de localiser une source dans l’espace car elles constituent une sorte de codage acoustique de la position de la source. Le système auditif sait ensuite comment interpréter ce codage pour localiser la source sonore.

À l’instar des technologies de restitution mettant en oeuvre de multiples canaux, comme par exemple les installations home-cinéma surround 5.1 ou Dolby Atmos, la synthèse binaurale permet de déplacer chaque son de manière précise autour de l’auditeur. La restitution est ainsi plus immersive et il est possible de retrouver une reproduction tridimensionnelle du son avec un casque ou des écouteurs.

Quelle utilisation pour le son binaural ?

L’enregistrement binaural est aujourd’hui particulièrement prisé pour les podcasts, les fictions audio, les émissions de radio et quelques enregistrements d’orchestres classiques. Cette technique d’enregistrement est également très prisée pour l’ASMR. Acronyme tiré de l’anglais Autonomous Sensory Meridian Response, l’ASMR consiste à utiliser un stimulus visuel, auditif, olfactif, ou cognitif dans le but de provoquer une sensation agréable de picotements ou de frissons. Certains créateurs de vidéos d’ASMR utilisent donc des techniques d'enregistrement binaurales pour simuler l'acoustique d'un environnement tridimensionnel, ce qui donne aux auditeurs l’impression d'être à proximité de la personne réalisant la vidéo.

Les micros développés pour l’enregistrement binaural de vidéos d’ASMR sont dotés d’oreilles au creux desquelles se trouvent les microphones.

La France fait figure de pionnier en matière de base de données binaurale puisque Radio France lance en 2013 Nouvoson, un site consacré au son multicanal mettant en avant la restitution surround 5.1 et binaurale. On retrouve sur ce site une bibliothèque d’émissions, de documentaires, de fictions, de concerts et d’archives enregistrées ou mixées de manière à offrir une immersion totale. Il est ainsi possible de profiter de contenus enregistrés et mixés à 360° avec un casque ou des écouteurs. Notons également que plusieurs laboratoires de recherche sur le son binaural sont implantés en Bretagne.

Enfin, des logiciels d’encodage binaural sont également disponibles sur internet. Il est ainsi possible de trouver des versions binaurales de certains morceaux de musique créés par des internautes à partir des versions 5.1 d’albums en haute résolution (SACD, Blu-ray Pure Audio). Pour écouter de la musique respectant la spatialisation de manière précise, il est essentiel d’éviter au maximum toute compression détériorante, comme par exemple celle appliquée par Youtube ou inhérente au format mp3.

Les débuts du son binaural

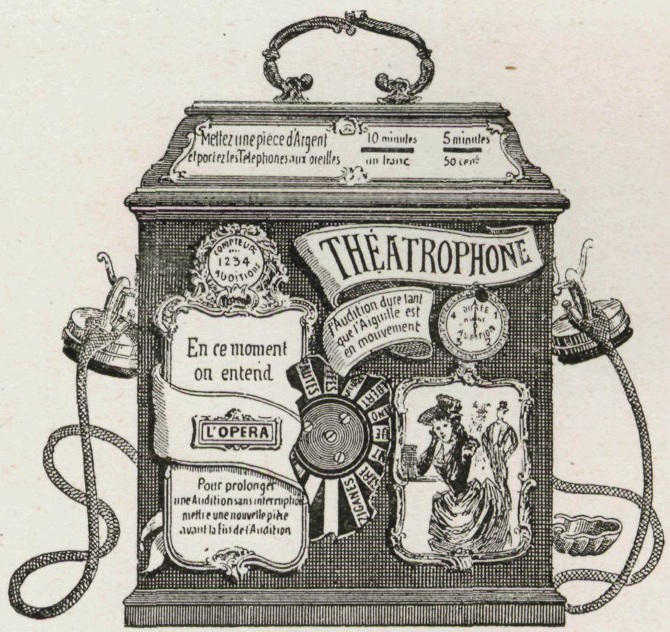

Le concept de son binaural dans la reproduction du son n’a rien de nouveau. En effet, l’idée de placer de multiples micros dans le but de recréer ce qui est enregistré de manière adaptée à l’anatomie humaine se matérialise pour la première fois en 1881 avec le théâtrophone. Développé par l’ingénieur et pionnier de l’aviation Clément Ader, le théâtrophone est conçu pour permettre aux auditeurs situés dans un rayon de deux kilomètres autour de l’Opéra de Paris d’écouter le spectacle s’y déroulant. L’enregistrement était réalisé avec un micro de chaque côté de la scène et la restitution avec un combiné téléphonique sur chaque oreille. La restitution stéréophonique du théâtrophone rencontre d’ailleurs un certain succès puisque ce dernier est utilisé jusqu’en 1932.

Le Théâtrophone permettait aux auditeurs situés dans un rayon de deux kilomètres autour de l’Opéra de Paris d’écouter le spectacle s’y déroulant.

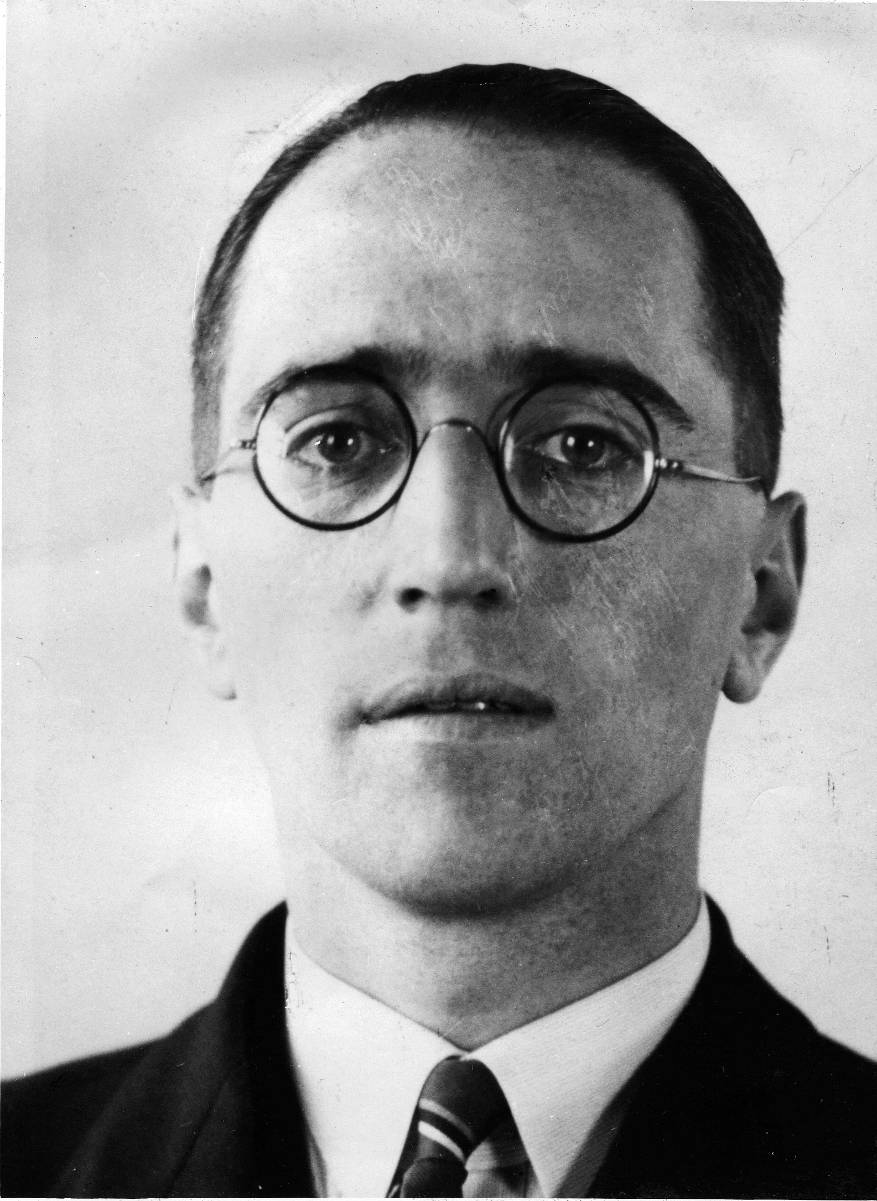

En 1931, l’ingénieur anglais Alan Blumlein présente ce qu’il nomme le son binaural, aujourd’hui connu sous le nom de son stéréophonique. À l’époque, la restitution sonore des films parlants était basée sur un enregistrement en mono et une simple paire d’enceintes. On pouvait donc voir l’acteur d’un côté de l’écran et entendre sa voix venir de l’autre côté. En 1931, alors qu’il est au cinéma avec sa femme, Alan Blumlein a l’idée de développer une technologie permettant à la voix de l’acteur de le suivre à l’écran. Plus tard cette même année, Blumlein se penche donc sur cette idée, épaulé par l’ingénieur Isaac Shoenberg. Après avoir déposé au mois de décembre 1931 une demande de brevet intitulée “amélioration de la transmission sonore et de ce qui s’y rapporte”, Blumlein reçoit la confirmation en juin 1933 sous le numéro 394 325. Ce brevet couvre de nombreuses idées, dont une technologie développée pour préserver l'effet directionnel d'un signal enregistré par une paire de microphones lorsque ce dernier est reproduit par des enceintes en stéréo au lieu d'un casque. Ce brevet regroupe également des méthodes telles que le placement de plusieurs micros pour reproduire une diffusion naturelle du son, un découpage du sillon des disques vinyle permettant d'ingérer des informations allouées au canal gauche ou au canal droit, ou encore l’utilisation de transformateurs hybrides de manière à séparer efficacement les signaux gauche et droite et les restituer précisément.

Alan Blumlein, pionnier de l’enregistrement stéréophonique, a l’idée de développer ce qu’il baptise “le son binaural” en 1931.

C’est en 1933 qu’Alan Blumlein débute ses expérimentations avec le son binaural, son que nous qualifions aujourd’hui de stéréophonique. Le terme “binaural” vient de la méthode d’enregistrement et de restitution, toutes deux basées sur le fait que les sons sont captés par nos deux oreilles. Après deux années de développement, Blumlein propose une série de courts-métrages, dont les fameux “Trains at Hayes Station” et "The Walking & Talking Film" qui permettaient au public d’entendre pour la première fois et de manière distincte un objet se déplacer d’une extrémité à l’autre de l’écran.

Au cours des décennies qui suivent, les recherches et innovations se concentrent sur le développement de la stéréophonie et le concept de restitution binaurale semble tomber dans l’oubli. C’est dans les années 1960 qu’il refait surface et devient alors un concept distinct de l’enregistrement stéréophonique standard. En 1967, trois ingénieurs de l’institut Heinrich-Hertz de Berlin, Georg Plenge, Ralf Kürer et Henning Wilkens, sont à la recherche de nouvelles méthodes pour évaluer la qualité acoustique des salles de concert. Si les méthodes traditionnelles telles que la mesure des réponses impulsionnelles permettaient d’évaluer l'étendue temporelle d'un événement acoustique dans une pièce, elles ne permettaient pas véritablement d’évaluer les caractéristiques spatiales d’un événement acoustique de manière subjective, c’est-à-dire relative à la perception humaine. Ce nouveau défi ouvrait donc la porte au retour du concept de captation binaurale et c’est en 1969 que le groupe d’ingénieurs met au point une nouvelle méthode de captation.

Méthodes d’enregistrement et de restitution

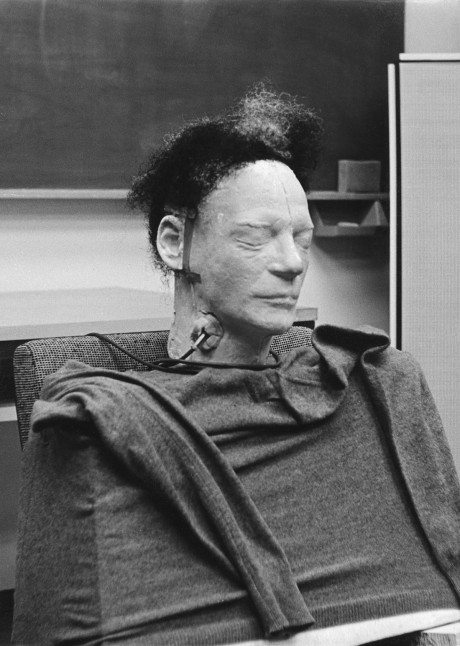

Faisant ses débuts en Allemagne sous l’impulsion des ingénieurs Plenge, Kürer et Wilkens, ce nouveau système de captation des ondes sonores se nomme Kunstkopf, ou “tête artificielle”. Cette méthode fait appel à un moulage reprenant la forme d’un buste humain et plus particulièrement la tête et les oreilles dans lesquelles des micros sont placés. Outre les multiples micros utilisés pour reproduire un champ sonore similaire à celui des deux oreilles, un composant essentiel de l’enregistrement binaural est l’obtention du son tel qu’il arrive au tympan. On retrouve donc sur ces têtes artificielles des oreilles reproduisant l’anatomie humaine. Le but de cette paire d’oreilles est d’altérer le signal de façon à ce que ce dernier soit capté par les microphones de la manière la plus fidèle possible. En effet, les recherches en acoustique des trois ingénieurs les ont conduits à la conclusion que l'audition spatiale dépendait de l'effet filtrant de la partie supérieure du torse, de la tête et des oreilles de l'être humain. La meilleure manière d’obtenir un enregistrement véritablement fidèle aux deux oreilles était donc de reproduire soigneusement une tête humaine.

Avec l'aide d'un maquilleur et d'un chirurgien plasticien, des premiers prototypes en plâtre voient le jour. Ils sont dotés de deux micros de studio (Neumann KM83) logés au bout du conduit auditif. Un coupleur spécial censé reproduire l'impédance du tympan est également intégré. C’est Ralf Kürer qui met à l’oeuvre cette tête factice en premier pour sa thèse de doctorat. Il utilise alors ce nouveau système au sein de l’opéra philharmonique de Berlin dans le but de procéder à des mesures de réponse impulsionnelle et des jugements subjectifs de qualité acoustique.

L’enregistrement binaural est donc basé sur une réplique du système auditif mettant en oeuvre un ensemble de microphones logés dans une tête factice de manière à recréer avec précision la différence de temps et d'intensité perçue entre nos deux oreilles. De manière technique, on parle d'ITD et d'ILD (Interaural Time Difference et Interaural Level Difference). Par exemple, si la source du son est située à gauche de l’auditeur, elle sera perçue en premier et avec plus d’intensité par l’oreille gauche. Pour ce faire, les mannequins utilisés pour l’enregistrement binaural sont dotés de multiples microphones. En reproduisant ces conditions et en y ajoutant des oreilles reproduisant fidèlement l'anatomie humaine, la tête artificielle permet de restituer avec un casque ou des écouteurs un effet tridimensionnel ultra réaliste comparable aux installations home-cinéma actuelles.

Nous vous conseillons

Toutes les catégories associées

Consultez nos guides casques & baladeurs pour bien choisir

Tous nos guides et espaces conseil